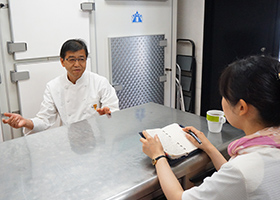

- 平岩

- それに気づかれるのがすごいですね! 他にも、若いスタッフの方々に仰っていること、伝えたいことはありますか?

- 柳

- これからの若いパティシエ達には、英語をやってほしいですね。今は、国際大会の場なども、英語が公用語ということが多いですから。

あとは、わからないことは理解できるまで聞いてほしい。今の子達は、実はわかっていなくても「はい」と言ってしまうところがある。恥ずかしいと思わずに、チャンスを掴むためには、それなりの準備が必要です。自分なんて、わからない時には何回でもしつこく聞きますよ。 - 平岩

- 柳シェフが海外のコンクールにいらした際、他国の審査員の方々と積極的にコミュニケーションを取ろうと、話しかけていらっしゃるお姿を拝見しています。フランス語は、かつて勉強されたということですが、最近は、英語も勉強されているとか。常に勉強熱心でいらっしゃいますね!

今、スタッフの方は八雲店と丸井店とで、それぞれ何人いらっしゃいますか? - 柳

- 製造スタッフは、八雲店が3人。丸井が7人と自分です。販売も、繁忙期でなければ製造と兼務です。

- 平岩

- 「最近の子は本当にパティシエになりたいのだろうか?」と思うことがあると仰いましたが、採用の面接時などに、どのようにそのあたりを見極めるのでしょうか?

- 柳

- もちろん人間性を見ていて、店で研修もしてもらいます。今年の採用者の中に、八雲店勤務希望の子がいて、「もし海老名勤務になったらどうするの?」と面接で聞いたら、「もちろん頑張ります!」と即答したので、やる気があっていいね!と感じました。そういう部分は見ていますね。

- 平岩

- 採用したスタッフが長く続かず、すぐに辞めてしまうといった問題も多く聞かれます。柳シェフは、製菓業界の中で様々な指導をされるお立場ですが、どのようにお考えですか?

- 柳

- 自分も製菓学校に教えに行きますが、学校に対して言っているのは、たとえば、生産コストのことなども教えるべきだと。

1人がどれだけのスピードで仕事をこなせるかというのは、大切な話です。学校からインターンでアルバイトに来る学生も受け入れていますが、8時間働いて1日8000円のバイト代が出るとして、それに対して今日はどれだけ仕事をしたと思う?と声をかけるようにしています。

また、お菓子屋では、出来上がった製品にサイドテープを巻いてケースに並べるといった仕事も、実際に必要となります。そういうことも、学校によってやっていたりやらなかったりなので、現場の実情を考えて学ばせてほしいと思います。 - 平岩

- 単にお菓子がつくれるというだけでは、いずれ独立して自分の店をやっていくということはできませんね。

- 柳

- うちの店では、1年目はまず販売から経験します。自分は昔、「三笠会館」でギャルソンも経験しているので、お客様と接することも好きだと思います。お客様に説明できなくては、店はやっていけません。

- 平岩

- 柳シェフも、外に出なくてはならないお仕事が多いので、現場を任せられる店長さんが各店にいらっしゃることは大きいですね。最近は、人材の確保が悩みの種というお店も多く、社会保険の完備や週休2日といった条件でないと、なかなかスタッフが集まらないという話もよく聞きます。業界全体が、変化の過渡期にありますね。

- 柳

- 社会保険の経費は、毎月、数百万円単位がかかるので、売り上げから引いて考えなくてはなりません。

定休日も、八雲店は今のところ週1日ですが、スタッフは交替での休みも含めて、月6日休日を目指しています。実は、店の定休日を増やしても、営業日に売り上げが集中してくれるならば、その方がいいんですよね。

スタッフを休ませようとすると、人手が足りないから、平日はお菓子の種類を減らすとか、仕上げを簡素にするとか、そういった方向になっていきます。専門店であってもお菓子の構成を工夫するなど作業時間の短縮は必須です。 - 平岩

- 最近、「どのように店を継承、あるいは閉店するか」ということや、「パティシエとしての第二の人生」の選択について、様々な事例が示されているように思います。柳シェフは、10年やさらにその先、ご自身のお店をどのようにしていきたいとお考えですか?

- 柳

- 最後は、海老名で最初にオープンさせた本店の1店舗だけにしたいかなと思います。

- 平岩

- 今はアトリエにされて、店舗営業はされていませんが、私も、あちらのお店の雰囲気が好きで、海老名駅から少し距離がありますが、伺うのが楽しみでした。またいつかお伺いしたいです。

- 平岩

- これからのパティシエは、お店の営業を続けていくことも、色々と大変な時代ですね。裏面の原材料表示にカロリー表示をいつからするか、迷われている方も多いようです。アレルギー対象項目の表示については、確かに必要性があるかなと思いますが、カロリーの計算など、個人店の方はなかなか大変ですよね。

- 柳

- 表計算ソフトが出ていて、それにレシピを入力していけば、計算できるはずなんですが・・。実は自分もまだ使っていません。原材料の原産国も表示が必要になります。包材の発注ロットを考えておかないと、シールなら修正できますが、印刷物になってしまうと、大量に刷った在庫が使えなくなるということも起きます。

- 平岩

- 最近、東京都洋菓子協会から送られる月刊情報誌『GATEAUX』に、「HACCPの考え方を取り入れた菓子製造業における衛生管理計画作成の手引書」という書類が同梱されてきました。

- 柳

- 厚生労働省では、2020年6月の改正食品衛生法施行に伴い、1年間の猶予はありますが、“HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理”の義務化を目指しています。菓子製造業の場合、“常時、製造に従事する者がおおむね50人以下”という「小規模事業者」であれば、大がかりなシステム導入をする義務はありませんが、自分達の規模において出来る形で、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理をすることは必要です。この手引書はそのために、「全日本菓子協会」「全国菓子工業組合連合会」「全国和菓子協会」「(一社)日本洋菓子協会連合会」「(協)全日本洋菓子工業会」の5団体が共同で作成したものです。

- 平岩

- 正直なところ、「面倒だ」とか、「それでなくとも人手不足や労働時間短縮で悩んでいるのに、さらにやることが増えて手が回らない」といった声があるのではないかと思うのですが、具体的には、どのようなことをすればよいのでしょうか?

- 柳

- HACCPの考え方は、各工程における加熱や冷蔵の温度を管理・記録するというのが基本です。もちろん、従業員の健康チェックなども含まれます。うちの店でも実際にやってみて、慣れるまで確かに少々手間ではありますが、それが習慣になれば続けていけます。

- 平岩

- 柳シェフのお店で、この衛生管理を採り入れてよかったと思うメリットは何ですか?

- 柳

- 最初は「面倒だな」と思いつつも、きちんと管理することによって、仕事のレベルが上がっていくなと感じました。

今のところ、個人規模の菓子店の多くは、やらなかったからと言って罰則がある訳ではないにしても、管轄の保健所が来て、指導されるという可能性はありえます。食べ物を扱う以上、衛生面は非常に重要で、責任が重いです。うちはもともと、商業施設内の店舗である丸井店は求められる衛生管理基準も厳しく、だからキッチンの掃除も特に念入りに行い、綺麗に使っています。朝の仕上げ後と各作業終了後に、作業台なども全て塩素拭きで消毒し、朝の仕上げ後と最後の1日2回は、ダスター類を煮沸し60℃のコンベクションオーブンの中に入れ、蓋を開けて完全に乾かします。衛生観念は個々人で異なるので、具体的な指標や数字で統一する必要があり、それを習慣づけるしかないですね。 - 平岩

- 消費税増税に伴い、軽減税率の対象になるかどうかの判断が難しかったり、それに伴ってレジも新しくしなくてはいけなかったりと、オーナーパティシエの方々が取り組まなくてはならないことや、かかる費用も増えますね。でも、こういった状況も、レベルアップの機会として考えようという前向きなお考えは、さすがです。

- 平岩

- 最近、海外に行かれて感じられたことはありますか?

- 柳

- 上海で「Kiri」のデモンストレーションの仕事をしましたが、「Kiri」は社内の公用語が英語なんですね。先ほども話したように、これからの時代、パティシエにとっても英語は必須だなと思います。

若い時の修業としてではなく、仕事として海外に行くシェフ達も増えていますね。 - 平岩

- 上海は私も数年前に行って以来ですが、またガラッと変わっているのだろうなと思います。今、中国は、変貌著しいですね。柳シェフは、中国だとどのあたりの都市に行かれているのですか?

- 柳

- 中国は、行ってみると、日本人が思っているのとかなりイメージが違うと思います。セキュリティ面でもかなり厳しくチェックされているし、上海は、日本の新幹線のようなリニアモーターカーも通っていて、特に進んでいます。

上海、杭州、重慶、太源などには行っていますが、地方都市にも、ビルが沢山、立ち並んでいますよ。チーズを使ったお菓子の講習会をしてきましたが、中国もこれから、味覚面でもだんだんレベルアップしていくと思います。確かにまだ、手に入らない材料や型などもあり、現地の講習会場に行ってみてそれが初めてわかるようなこともありますが、親切ないい方々がたくさんいてくださって、臨機応変な対応でも文句も言わずにやってくれる。日本に強い憧れも持っていて、学ぼうという意欲が強い。日本がかつてそうだったように、急成長をしていて、消費者のレベルも上がっていくだろうなと思います。

また、台湾はここ5年くらいで、町の菓子店の味もレベルがかなり上がってきています。材料が高いこともあって、上海だとプチガトーが1個1500円から2000円相当くらいするのですが・・。 - 平岩

- 2019年の「クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー」でマレーシアチームが優勝したことは、日本にとっても衝撃でした。アジア各国のパティシエ達の躍進が目覚ましいですね。

- 柳

- マレーシアのチームメンバーは何度も大会に挑戦しているベテランですし、フランスのMOFパティシエが指導していたりと、強豪でした。

昔、日本の若者達は、もっと貪欲だったと思います。勉強しないでいると5年や10年はあっと言う間に経って、時間を無駄にしてしまう。ヨーロッパでの修業を経た方々で、私達にとっての大先輩である、帝国ホテルで製菓部長を長年務められた加藤信先生や、「現代の名工」にもなっていらっしゃる桑原清次先生などは、あのご年齢になっても、本当に勉強熱心でお元気ですよね。 - 平岩

- 加藤先生や桑原先生には私も大変お世話になっていますが、本当に、お幾つになっても好奇心旺盛で勉強家で、そして社交的でいらっしゃいますね!

柳シェフも、お仕事でお忙しい中でも、健康管理もしっかりされていますよね。私も運動するためにジムに行きますが、柳シェフは、ご自身のメニューで毎日ストレッチや筋トレをなさっていると伺い、意志力がお強いなと思いました。 - 柳

- スタッフにも、健康管理が大切ということと、失敗しても前向きにということを、よく言っています。

- 平岩

- 今、お時間が出来たとしたら、何をなさりたいですか?

- 柳

- 冬なら、スキーに行きたいですね。あとは、季節のいい時にフランスへ行きたい。いつも、フランスに行くとつい菓子屋に行ってしまうんですが、そういうのも抜きで、ゆっくり過ごしたいです。

- 平岩

- プライベートで行かれても、やっぱり菓子店が気になってしまうというのは、それだけ日々真剣にお菓子づくりに向き合っていらっしゃるからですね。そして、柳シェフは、お若い頃にスキー部に所属されていて、スキーが得意でいらっしゃるんですよね! いつかぜひまた、そういう時間もお過ごしになれますように・・。今日はどうもありがとうございました!

柳正司シェフ プロフィール

1954年、群馬県生まれ。地元の調理専門学校を卒業後、74年より「銀座三笠会館」、調布の「ピュイダムール」を経て、83年より東京都港区芝の老舗フレンチ「クレッセント」シェフパティシエに就任。数多くのコンクールで入賞し、1995年には世界大会「クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー」に出場、チーム準優勝を遂げる。1998年、神奈川県海老名市に「パティスリー タダシヤナギ」をオープン。2002年に丸井ファミリー海老名店、2005年に八雲店を開業。現在、一般社団法人日本洋菓子協会連合会の公認技術指導委員長、東京都洋菓子協会の技術指導部長など多くの役職を兼任し、後進の育成に努める。

パティスリー タダシヤナギ

八雲店

東京都目黒区八雲2-8-11

TEL:0467-74-6141

営業時間:10:00~19:00

定休日:水曜

1998年にオープンした海老名の名店「パティスリー タダシヤナギ」が、2005年9月、東急東横線の都立大学駅近く、東京都目黒区に「八雲店」をオープン。目黒通り沿いにあり、黒を基調に黄色いロゴマークが目を引く外観です。ホールケーキを1カット切り出したこのマークは、お店の開業時に、柳シェフがお嬢様のコンパスで描いた絵をもとにデザインに起こしたもの。店内には、ムースやタルトなど彩りも美しい生菓子をはじめ、得意とするショコラを使った様々な菓子、ギフト向けの焼き菓子や旬の果実のコンフィチュールなどが並びます。

平岩

柳シェフには、これまでにも何度かお話をお伺いする機会がありましたが、お菓子づくりはもちろん、健康管理のことも、生きる姿勢についても、大切にされていることが変わらないなと感銘を受けております。

素材に対する鋭い眼力は、幼少期に、故郷の地で自然の香りや味を体験していらしたことからも、自然に養われたのですね。今の若い方々は、記憶に刻まれるような味覚や嗅覚の体験も減っていて、素材やお菓子に感動するというのが、なかなか難しいのかもしれません。でも先日、2018年9月に行われた洋菓子コンクール「ルクサルド・グラン・プレミオ」で、女性として初優勝された高橋萌さんは、こちらの元スタッフの方ですね。私も、初めてお会いしたのは、この八雲店でした。教えを受け継ぐお弟子さん達のご活躍は、柳シェフにとって何よりの喜びでいらっしゃいますね。

※店舗情報及び商品価格は取材時点(2019年6月)のものです。

最新の店舗情報は、別途店舗のHP等でご確認ください。

柳シェフ

八雲店にしても本店にしても、オープンがいつかとか、平岩さんの方がよく知ってますよね。うちは周年記念とかをやらないので、お祝いのメッセージをいただいて、そういえばと気づく感じですよ。店の仕事以外にも、とにかくやるべきことが多いので・・。母の日が終わって、菓子屋の繁忙期が一段落すると、5月頃から今度は東京都洋菓子協会の仕事や、学校の授業などが忙しくなります。国内や海外への出張で店を空けることも多いですし、コンクールの審査もあります。先日、「プロスペール・モンタニエ」のフランス料理コンクールで、デセールの課題は「プリン(Crème Renversée au Caramelクレーム・ランヴェルセ・オー・カラメル)」だったのですが、全部しっかり試食して審査しましたよ。平岩さんも、相変わらず沢山のお菓子を食べていますが、大丈夫ですか? 食べ物に関わる仕事をしているからには、健康が第一ですね。