第2回

煮干か鮮魚か?魚介ラーメンの今

煮干か鮮魚か?魚介ラーメンの今

日本のラーメンには魚介系素材も加わる

中国の麺料理をルーツに持ちながら、日本で独自に発展した「ラーメン」。その独自性の一つが、スープに魚介系素材を加えた事。海に囲まれた日本では、かねてから海産物を活かす機会が多かった。煮干や節類は、室町時代から「出汁」として用いられていた。

出汁は「蕎麦」や「うどん」などの麺類に用いられるようになった。明治期には中華麺を使った「支那そば」が中華料理店で提供されるようになるが、蕎麦店や食堂などでは、中華麺に蕎麦と共通の出汁が用いられた。青森市で明治35年に創業した蕎麦店「入〆」では、蕎麦で用いる煮干し出汁を使ったラーメンが人気だが、メニューに加わった時期は明確でない。気づいたら魚介系素材をスープに使ったラーメンがメニューに加わっていた事になる。

青森の「津軽中華そば」をはじめ、東北地方のご当地ラーメンでは、煮干・焼干・鰹節などの魚介系素材がスープの大きな役割を占めている。東京では「荻窪ラーメン」で魚介系素材を用いる事が多いが、これは「春木屋」「丸長」の創業者が、蕎麦店と関係があった事が影響している。このような傾向は東日本が主体で、九州のご当地ラーメンでは魚介系素材が使われていないケースが多い。とはいえ、長崎県にアゴ出汁を加えたラーメンがあったり、「沖縄そば」では鰹出汁の存在が大きな影響を与えている。

魚介系素材の中でも煮干は流通量が多く、ラーメンでも多く使われてきた。東京近郊では「煮干しラーメン」を店名に掲げる人気店が数多くある他、煮干しを印象的に用いたラーメン店は枚挙にいとまがない。

21世紀型の「鮮魚系」

20世紀までの魚介系ラーメンは、煮干や鰹節に代表される乾物を用いたスープがほとんどだった。乾物は常温輸送でき保存も容易だが、鮮魚を使うためには冷蔵での配送や保管が不可欠。これまでも、複数の魚のアラでスープをとったり、日替わりで異なる魚をスープに用いる店もあったが、同じ種類の魚を通年で仕入れ続ける為には、コストや品質管理の点で課題が大きかったと思われる。

「鮮魚系ラーメン」が一般的になったのは、2000年代後半の事。2007年に東京都羽村市で創業した「らーめん・つけ麺 いつ樹」の「鯛塩らーめん」がきっかけ。2015年に「鯛塩そば 灯花」、2016年に「真鯛らーめん 麺魚」が開店した。「鯛」が鮮魚系ラーメンの代表格になったのは、養殖の発達と共に、低温での配送も一般的になった事が大きい。

鮮魚ラーメンは豚骨や鶏ガラとは全く違う味や香りが感じられ、旨みと個性を感じられる点で話題になりやすく、人気店も増えてきている。現在では鯛だけでなく、鮭や鮎、ブリや銀だらなど、様々な鮮魚ラーメンが登場している。

鮮魚の派生として、「活貝」を使ったラーメンも注目を集め続けている。蒲田の「宍道湖しじみ中華蕎麦 琥珀」や、築地の「牡蠣と貝」など、用いている貝を店名でアピールする店が目立っている。

「煮干しラーメン」の人気店へ

まずは、煮干しラーメンの人気店に足を運んでみた。その名も「すごい煮干ラーメン 凪」。

本店は新宿ゴールデン街にあり、現在国内に4店舗。他に豚骨ラーメンを提供する「凪 豚王」が渋谷にある。

2004年に「ラーメン凪」として創業。間借り営業、365日日替わり創作麺、豚骨ラーメンを経て、たどり着いたのが「煮干ラーメン」。店主が青森で「津軽中華そば」と出会った事をきっかけにリニューアル。そこから麺や具も含めて改善を進めてきたが、スープに使う煮干は、量だけでなく種類も増やして、味の奥行きを増している。2010年代には都内で数多く出店していたが、コロナ禍を経て現在の規模になっている。

訪問した「西新宿7丁目店」は、新宿のラーメン激戦区「小滝橋通り」から路地を入った所にあって、根強い人気を持っている。

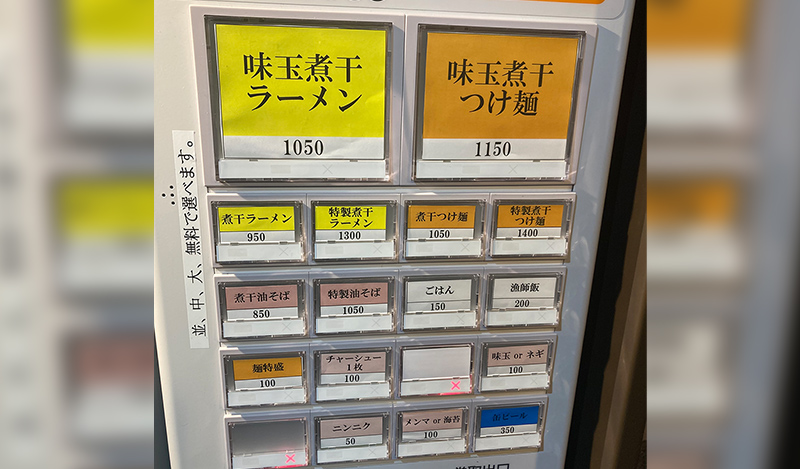

メニューは「煮干ラーメン」「煮干つけ麺」「煮干油そば」に、トッピングの組み合わせ。「煮干ラーメン」と「漁師飯」の食券を購入。

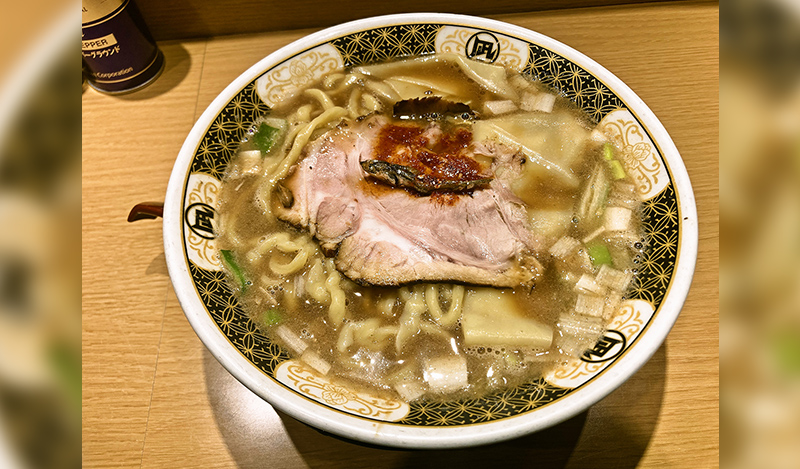

大ぶりなチャーシューの上には、辛味の「銀ダレ」が乗っている。イワシのエキスに数十種類にわたるスパイスを合わせてから、数日間寝かせて熟成させた、凪にしかないピリ辛味。

全国の煮干生産地に足を運び、生産者に学んで大量に仕入れた20種類以上の煮干をブレンド。煮干が持つ、旨味をはじめとした「五味」を絶妙なバランスでコントロールしている。臭みやえぐみを抑えつつ、煮干の魅力を存分に引き出している。

多加水中太縮れ麺は、凪の製麺部門から独立した「新宿だるま製麺」によるもの。モチモチ食感と小麦の風味が感じられる。

麺の中に、超幅広の「いったん麺」が交じっているのも特徴。ワンタンを思わせるぷるんとした食感が楽しく、口の中を覆う程の幅広さでスープも口の隅にまで運んでいく。

サイドメニューの「漁師飯」。ご飯の上に、煮干ベースのペーストと海苔と鰹節が乗った小どんぶりの一杯。煮干味のスープをこちらにかけて、魚介系の味を全開にして楽しめる。

煮干の魅力を全力で引き出した一杯だけに、生田店主が憂慮しているのは煮干の未来。日本近海で、煮干に用いられるイワシをはじめとした小魚の漁獲量が減少傾向にある。原因として挙げられるのが「地球温暖化」。海水温の上昇で海の中の栄養素が海の表層に届かなくなる「貧栄養化」が進んでいる。「貧栄養化」が小魚の餌になるプランクトンの減少を招き、小魚の漁獲量を減少させている。

単に煮干が高騰するだけでなく、煮干の生産が追い付かなくなる事態は、煮干ラーメンだけでなく和食全体の問題でもある。「豊かな海」を取り戻すための環境整備や、温暖化の抑制が求められている。

「鮮魚系ラーメン」の最前線へ

鮮魚系ラーメンの人気店「鮮魚らーめん 五ノ神水産」へ。神田駅から淡路町に向かって歩いた街角にある。

高田馬場の人気ラーメン店「渡なべ」で修業した伊藤氏が、2007年に羽村市で「らーめん・つけ麺 いつ樹」を創業(現在は青梅市に移転)。「鯛塩らーめん」で人気店になった。2010年に新宿南口で開店した「つけ麺 五ノ神製作所」は、濃厚な「海老つけ麺」で大行列店に。2012年に開店したこちらの「五ノ神水産」では、「鯛」とも「海老」とも違う、様々な鮮魚系のラーメンとつけ麺を提供している。

魚介系ラーメン店でもあまりみかけない「銀だら」を看板メニューにして始まった同店は、「蟹」や「雲丹」をメニューに加えている。他にも魚介類をメニューに並べ、期間限定として、「山女魚」「鮭」「ハマグリ」「牡蠣」「鰻」「イトウ」などを次々と繰り出している。今回は「らーめん 銀だら搾り」と、このメニュー専用の「辛子明太子 和え玉」を注文。

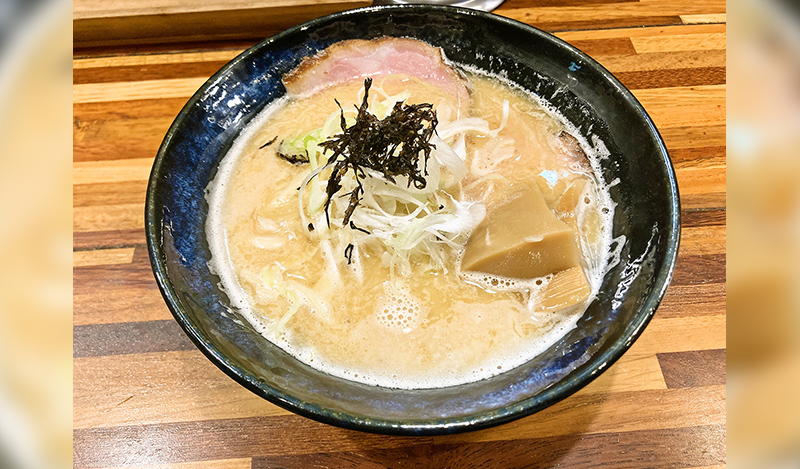

「らーめん 銀だら搾り」。具には大きく切ったメンマの他、チャーシュー、海苔、ネギが乗っている。

スープは、一杯で切り身7枚分の銀だら・鶏もみじ・水だけで煮出していて、鮮魚ラーメンでは希少な濃厚系。口に入れると、銀だらの風味が入ってきてインパクトは絶大。

中太麺がスープを絡めとって、啜る度に銀だらの旨みが口の中に一気に広がる。

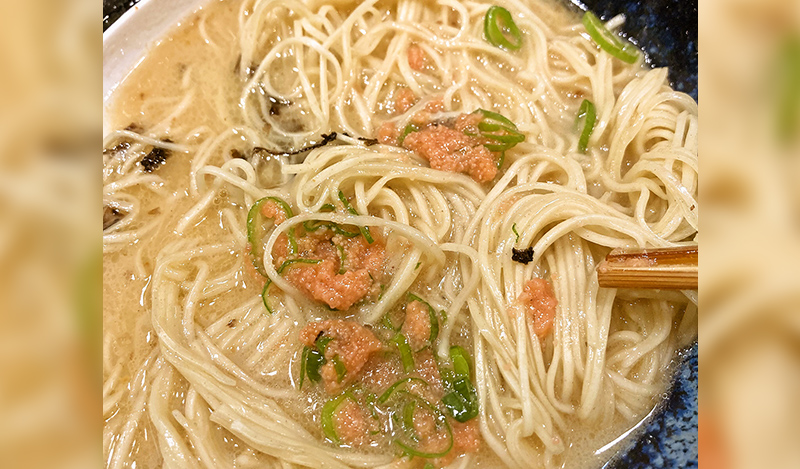

「和え玉 辛子明太子」は「銀だら搾り」専用のサイドメニュー。シャッキリした茹で加減の細麺に、辛子明太子・海苔・青ネギを乗せている。

このまま食べても美味しいが、銀だらのスープに入れて食べるのがやはりオススメ。辛子明太子の辛味がスープを引き締めて、味変の効果で飽きさせない。

他にない個性的なラーメンというだけでなく、様々な魚介類の魅力も伝えてくれている。メニューが豊富なので、何度でも足を運びたい名店だ。

海の恵みと共にあった日本の食生活を代表するような「魚介系ラーメン」。今回紹介した2軒以外にも、様々な魚介系食材を使っている店がある。

鶏や豚などよりも、魚介類では油分よりも旨みを強く感じた出汁がとれる。味付けの選択肢を広く選べるので、創作性の高いラーメンを目指す方には魚介系食材への挑戦をオススメしたい。生態系の変化や養殖技術の進化もあって、魚ごとの価値も変化している。これまでにない、魚介系食材の登場にも期待したい。

プロフィール:山本剛志さん

1969年東京都生まれ。2000年の「テレビチャンピオンラーメン王選手権」で優勝。

全国10000軒以上のラーメン店を巡り、ブログなどでラーメン情報を発信中。日本ラーメンファンクラブ実行委員会代表委員。

プロフィール:山本剛志さん

1969年東京都生まれ。2000年の「テレビチャンピオンラーメン王選手権」で優勝。

全国10000軒以上のラーメン店を巡り、ブログなどでラーメン情報を発信中。日本ラーメンファンクラブ実行委員会代表委員。

※このページの掲載情報は2025年5月時点のものです