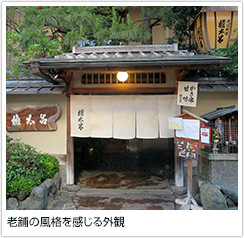

平安神宮や美術館、動物園が点在し、文化の薫りがただよう岡崎エリアにある、老舗的存在のうどん・そば店「おかきた」。京都のうどんを、京都らしい雰囲気でいただけるとあり、多くのガイドブックにも掲載されています。観光客のほか、3代続けて通う常連さんも多く、平日も休日も行列ができる人気店です。

- おかきた

- 住所:京都市左京区岡崎南御所町34

- 電話番号:075-771-4831

- 営業時間:11:00~20:00

- 定休日:火、第1・3・5水曜

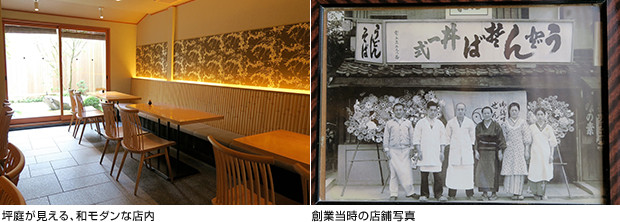

昭和15年創業。現在は、3代目の北村正樹さんがお店を切り盛りしています。

「京都市内のうどん店で修業した石川県出身の祖父と、ここ岡崎で生まれ育った祖母が結婚し、こちらで店を開きました」と、店主の北村さん。

昔ながらの店構えでの営業が長らく続いていましたが、平成20年に全面リニューアル。外装や内装は、京都の風雅を感じられる和モダンな雰囲気で統一し、器や湯呑みを京焼に変更。また、京都ならではのメニュー内容に見直しました。

新旧合わせてうどん専門店が多い京都ですが、「創業から50年以上の老舗」「自家製麺」のお店は、片手で数えられるほどで、こちらの「おかきた」は、そのうちのひとつ。

うどんは、京都らしい柔らかい細麺。小麦粉は新鮮さを重視し、熟成庫で一晩寝かせてから、切りたて・茹でたてを提供しています。

天然利尻昆布やカツオを贅沢に使用したダシは一子相伝。「京都のうどんは、ダシが命。祖父は常々、『昆布とカツオだけは良質のものを』と話していました」と、北村さんは語ります。

「大阪のうどんは男性的、京都のうどんは女性的だと言われています。大阪は商人の町ですので、時間に追われる男性経営者は、ファストフードのようにかきこんで食べるうどんを好んだようです。対して京都は、お公家さんやお坊さん、舞妓さんなどが多いため、上品な食べ方を良しとする文化が根付いています。油揚げ1枚を乗せた大阪のきつねうどんは、箸でつまんでかぶりつくものです。しかし、京都ではこの食べ方は好まれないので、油揚げを刻んでいるのですね」(北村さん)。

うどんは、しいたけやかまぼこなどの具材を乗せた「しっぽく」、しっぽくのあんかけ版「のっぺい」、甘辛く炊いた刻み油揚げと九条ネギを加えた「甘ぎつね」、卵とじあんかけ「けいらん」など、京都ならではのメニューが並びます。

年間を通して人気のメニューは、薄く味付けした刻み油揚げを乗せたあんかけうどん「たぬき」、おダシとカレー粉のみで仕上げた「カレーうどん」です。

夏は、6月初旬から8月上旬の2ヶ月限定の鱧(はも)の天ぷらうどんが人気です。鱧は、京都の夏を代表する素材のひとつです。また、底冷えのする冬は「玉子とじ」「あんかけ系」「カレーうどん」のオーダーが多いそうです。

観光客も地元民も満足できるメニューを揃えているのが「おかきた」の魅力です。

百貨店や商業ビル、土産店、飲食店が軒を連ねる、にぎやかな河原町エリアにある「権太呂 四条本店」。落ち着いた空間でうどんをいただけるとあり、京都人にとっては“ちょっと高級なうどん店”。支店は金閣寺、岡崎の2店舗があり、どちらも観光客や修学旅行生に人気です。

- 権太呂(ごんたろ) 四条本店

- 住所:京都市中京区麩屋町通四条上ル

- 電話番号:075-221-5810

- 営業時間:11:00~21:00

- 定休日:水曜

創業は、明治43年、大阪。戦災に遭ったため戦後は京都に移り、市内中心部の自宅地下で、うどんとそばの製麺所として営業を再開し、有名店にも卸していました。昭和30年頃からは、自店でうどんをふるまうようになったそうです。

本店がつくられたのは平成元年。地上5階、地下1階の近代的なビルですが、内装は本格的な数寄屋造り。1階はテーブル席とお座敷、2階は掘りごたつ席、3~4階は、宴会にも対応できるお座敷席で、計140席あります。

一般的なうどん店と異なるのは、食べ終わった後もゆっくり過ごすことができることです。どの座席も広めの造りになっており、カウンター席はありません。1人のお客さまでもテーブルやお座敷席に通してもらえます。お店では、気兼ねなくくつろいでいただくために、サービスとしてかりんとうや自家製のわらびもちをお出しすることもあるそうです。

すぐ近くには自社工場があり、うどん、そば、ダシを一括して製造しています。京都の中でも一等地といえる場所に工場をつくったのは、良質の地下水を使うことができるためです。京都の中心部では地下鉄の開通で水脈が途絶えたと言われていますが、当時の社長さんが「もっと深くまで掘れば、きっといい水に出会えるはず」と、深い場所にある水脈を探し当てました。

ダシは、この地下水と羅臼昆布、天日干しのウルメイワシ節など3種類の削り節を使い、毎朝時間をかけてつくられています。ダシをパックした「黄金の一汁(ひとしる)」は、自宅での調理に使えるとあり、東京と関西の百貨店やスーパーマーケット、通販で人気の商品です。

うどんは、ダシがすっとなじむ、はんなりとした麺。コシのあるうどんが流行した時期はタピオカ粉を配合していたそうですが、2016年に国産小麦粉100%に変更。茹で時間を少し短くすることで、少々歯ごたえを残しています。

また、夏は同じ生地を細めに切った、つるりと食べやすい「ささめうどん」を提供しています。

「権太呂」の名物は、うどんすき。お店では「権太呂なべ」と呼んでいます。うどんすきはもともと大阪が発祥。昭和30年ごろ、創業者が「大阪で人気のうどんすきを、京都でもふるまいたい」と、京風のダシでいただくうどんすきを始めました。

「権太呂なべ」は、ダシを張った鍋に活け車海老、ハマグリ、湯葉、しいたけ、白菜、春菊などを入れ、シメにうどんを入れて楽しむというもの。単品は4,300円ですが、多くのお客さまはそばの実豆腐やデザートが付いた5,000円~のお得なコースを選ぶそう。10~3月の宴会シーズンは、飲み放題付きプラン5,800円~が人気です。

うどんやそば、丼は単品750円から揃えていますが、多くのお客さまは、うどんと自家製そばの実豆腐、季節のかやくごはんなどをセットにした2,000円前後のセットを注文されています。また、そばがきぜんざい、抹茶わらびもちなどの自家製甘味もあり、15~17時は甘味処としても利用できます。

幅広い使い方ができるため、会話を楽しみたい少人数のグループ、顧客連れのビジネスマン、お酒を飲みたいお客さま、大人数の宴会など、さまざまな層に支持されています。

京都の中心部から離れた西京極エリアに本店がある「辨慶(べんけい)うどん」。昭和50年、屋台から始まり、現在は西京極の本店と、五条店の2店舗があります。どちらもメニューはほぼ共通。西京極の本店は、近隣の大学生やサラリーマン、タクシー運転手といった地元民、五条店は外国人を含む観光客からも愛されています。

- 辨慶うどん 西京極店

- 住所:京都市右京区西京極東大丸町16

- 電話番号:075-313-5464

- 営業時間:11:30~翌1:00、金・土~翌3:00、日祝~23:00

- 定休日:無

昭和50年、屋台から始まった「辨慶うどん」。牛若丸と弁慶が出会った五条大橋が近くにあったため「辨慶」という名前がつけられました。

「平成6年、行政による屋台の立ち退き計画があったため、父がこちら西京極に本店を移転しました」と、2代目店主の岩本基嗣さん。

屋台時代は、メニューは肉うどん、にしんうどん、ソッパ(牛スジ)うどんなど7種類のみでした。店舗を構えた際に、きざみきつね、油揚げを甘辛く炊いた甘きつね、たぬき、けいらんなどを加え、メニューを大幅に増やしたそう。屋台時代のうどんは現在も健在です。

メニューにはうどんのほか、そば、中華そばもあり、注文の割合はおおよそ6:3:1。一年でもっともにぎわう12月31日には、年越しそばだけでなく、「年越しうどん」を求めるお客さまが、全体の約3割にものぼります。

名物は、屋台時代から愛されてきた「べんけいうどん」。トッピングは、甘辛く炊いた油揚げ、鷹の爪をきかせたゴボウのきんぴら、牛肉、ネギという、京都でも他にはない組み合わせです。「京都=薄味」と思われていますが、京都人は日常食としては濃い味が好みなのです。

14時までのランチタイムは、うどん・おかず・ごはんの定食を提供。おかずは白菜のおひたし、ポテトサラダ、サバの煮物など日替わりです。

「おかずを楽しみにしているお客さまも多いですね。何度も食べたいというリクエストに応え、1ヶ月に1~2回は同じおかずを出すようにしています」と、岩本さん。深夜まで営業している「辨慶うどん」は、平日も土曜日も、夜のピークは23時以降。お酒を飲んだ後のシメや、タクシーなどのドライバーから重宝されているそうです。

ダシは、カツオなどの節系を数種類組み合わせてつくっており、昆布は使用していません。味付けは、醤油と砂糖のみ。少し甘めの味付けで、うどん、そば、中華そばもダシは共通です。

「近隣の大学生からは、讃岐風のコシのあるうどんが食べたいという声もあります。しかし、讃岐風うどんと、京風のダシは合いません。そのため、食べたときにご満足いただけるよう、うどんの量は通常で約220グラムと少し多めにしています」(岩本さん)。

現在は、店舗でのお持ち帰りと電話注文による地方発送を行っていますが、ニーズが高まりつつあるため、「今後は、インターネットでの通販を展開したい」と、岩本さんは語ってくださいました。

街中からも観光地からも外れた、伏見区深草にある「手打ちうどん 大河」。駅から離れており、便利な場所とは言い難い立地ですが、2012年にオープンして以来、平日でも行列ができる人気店です。

- 手打ちうどん 大河

- 住所:京都市伏見区深草西浦町7-45-1

- 電話番号:075-641-4877

- 営業時間:平日 11:00~14:30、18:00~21:00

土・日・祝 11:00~15:00、18:00~21:00 - 定休日:火曜・月曜夜

店主の岸野達也さんの前職は営業マン。仕事を続けるうち、「自分が売りたいものを売るのではなく、お客さまが求めるものを提供したい」と、思うようになったそう。大好きなうどんを極めようと会社を辞め、「るみばあちゃん」で知られる香川県の有名うどん店「池上製麺所」で2年間修業しました。

「讃岐うどんのお店は、京都でもフードコートに出店するほど一般的な存在になっています。しかし、僕が目指したのは、生まれ育った京都で長く愛されるうどん店。そのため、コシがあるけれど喉ごしがつるんとした、オリジナルの麺を開発しました」と、岸野さん。

生地の柔らかさを重視しているため、小麦粉は、吸水率が高いものを選んでいます。北海道のきたほなみとオーストラリア産小麦を1:1でブレンドしたものを、手ごねで生地にしています。コシが出すぎないよう足踏みは最低限にとどめ、冷蔵庫で一晩寝かせています。

「麺類を食べようというとき、真っ先に頭に浮かぶのはラーメンだと思います。美味しいラーメン店は話題になりやすいですし、お客さまは行列してでも食べたいと思っています。しかしうどん店は、ラーメン店に比べて地位が低いように感じています」と、岸野さん。

岸野さんが目指したのは、ファストフード的な店ではなく、「目的を持って来店されるうどん店」でした。しかし、2012年の開店後からしばらくは客足がまばらな日が続いたそうです。小麦粉の配合や熟成度合いなどを変えてみては、「やはり違うのかも」と悩む日が続きました。

そして、3年目にメニューを一新。それまではランチタイムの日替わり定食を750円で提供していましたが、珍しい野菜の天ぷらなどを加えることで、1,080円に変更。「日替わりの天ぷらは、春はステビアアスパラガス、夏は甘みが強いとうもろこしなど、料亭で使われるような原価が高いものをお出ししています。また、美味しいトマトが手に入ったときは、生のままトッピングすることもあります。高級店でしか味わえないような野菜を、うどん店で食べられるというのが良かったのでしょうね」(岸野さん)。

価格は上がったものの、既存のお客さまからは一件の抗議もないばかりか、「美味しくなった」との声をいただくようになりました。さらに、噂を聞きつけた新規のお客さまも急増。現在は、平日の昼間や土日の夜は行列ができる人気店になりました。客単価も、800円から1,100~1,200円に上がったそうです。

営業時間中、岸野さんはたえず生地を伸ばし、製麺機で切り、うどんを茹でています。

「茹で時間は約13分と長め。お客さまが少ないと、来店後に茹でることになるので提供までお待たせしてしまいます。しかし、おかげさまで行列ができるようになったため、お客さまの着席前から麺を茹でることができます。提供までの時間が短縮されましたね」(岸野さん)。

一番人気は、海老天、とり天、ちくわ天、青じそ天を盛り合わせた「大河盛りぶっかけ」。次に、汁なしの和風和え麺「鶏そぼろのマゼリータ」、鶏肉、舞茸、温玉の「とりまいとろろわさびじょうゆ」が続きます。

「手打ちうどん 大河」では、うどんの麺も、トッピングも「ここにしかない」ものを提供しています。天ぷら粉は味の付いていない粉に二番ダシを合わせる、鶏ムネ肉は羅臼昆布を入れた大根おろしの汁に一晩漬けるなど、手間暇も惜しみません。これは、「自分がお客さんだったら、何を食べたいだろう?」「わざわざ足を運ぶなら、少々高くても美味しいものを食べたいのではないだろうか?」という、岸野さんの答えにほかなりません。

※店舗情報及び商品価格は取材時点(2017年8月)のものです